本記事は2022年11月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。

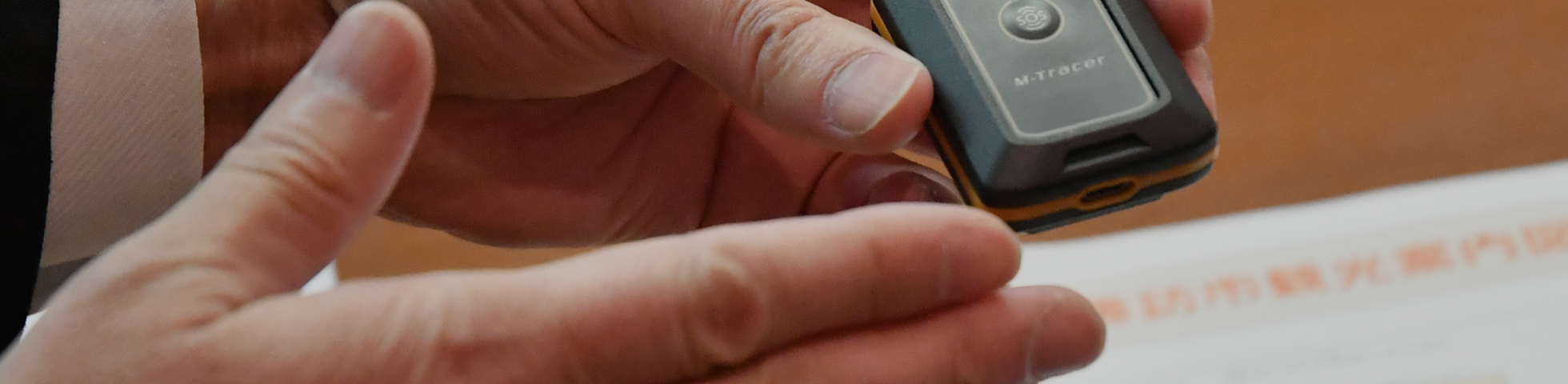

長野県は長距離走が盛んで、特に駅伝に対する熱は並々ならぬものがある。その中でも県内の一大イベントとして定着しているのが、今年で第72回目を迎える「長野県縦断駅伝競走大会」だ。県内の郡市対抗大会で、晩秋の信濃路を北から南に走り継ぐ風物詩。この大会に2022年から、M-Tracerが導入。どのような経緯と効果があったのか。信州に連なる駅伝の系譜とともに、デバイスがもたらす未来を展望していく。

【第3回】“駅伝長野”の力 各世代の大会で示す

“駅伝長野”の力 各世代の大会で示す

そもそも長野県縦断駅伝に限らず、この地は駅伝の競技力が全国的に見ても非常に高い。例えば毎年12月に京都で行われる通称「都大路」の全国高校駅伝は、男子の佐久長聖高、女子の長野東高ともに優勝歴を持つ。外国籍の留学生が猛威を振るう全国上位陣の中にあって、男女とも日本人のみで編成。そもそも女子の長野東は県立校で、そうした立場にない。

2022年の都大路で、男女の県代表はともに素晴らしい成績を収めた。女子の長野東は県勢女子として初めての優勝。男子の佐久長聖は留学生を含めない高校最高記録(2時間1分57秒)をマークして2位に入った。順天堂大に進学したエースの吉岡大翔は大会1カ月前、男子5000mで従来の記録を8秒以上も塗り替える13分22秒99という異次元の記録を樹立した。

本番では留学生区間の3区で真っ向勝負。「高校記録を出した時よりもいい状態で臨むことができました。直前になって急激に力がつくことはないので、基本的なこと当たり前のことをしっかりとやることを意識しました」と力走する。区間新を塗り替えたサムエル・キバティ(岡山・倉敷)にこそ届かなかったが、堂々の区間2位の22分51秒でたすきを繋いだ。

(佐久長聖高校駅伝部提供)

従来の日本人最高記録を大きく塗り替えたものの、「倉敷の留学生に全くついていくことができなかったのは単純に力不足でした」と悔しさをあらわにし、「勝負の世界で負けて喜べるわけがないので、個人としてもチームとしても勝って喜べる結果を残せるように、『こうなりたい』という夢をもってそこに進んでいきます」と、高校以降のステージでのさらなる飛躍を誓った。

佐久長聖高校は全国的にも名門校で知られる。長野県茅野市出身の駅伝部初代監督・両角速氏(現・東海大監督)が何もないところからコースを整備し、選手を育て、全国の強豪校まで押し上げた。マラソンの東京オリンピック代表・大迫傑(Nike)らを擁した2008年と、中谷雄飛(SGホールディングス)らがいた2017年の2度にわたって全国制覇を成し遂げている。

2011年、両角氏が東海大の監督に就任するのに伴い、教え子でOBの高見澤勝氏が後任を担った。2017年の優勝時は36歳で、現在も最年少優勝監督となっている。長野県木曽郡出身の青年指揮官に、長野県の駅伝はなぜ強いのか――という率直な疑問をぶつけた。

(佐久長聖高校駅伝部提供)

「まずは基本として、県内においては中学の先生のご指導のおかげでいい選手が育ってきているし、駅伝に対する意識づけができています。それが非常に大きいのではないかと思います」「さらに周りの方が興味を持ってくださっています。Jリーグも強いチームがあればサポーターが盛り上がるのと一緒で、駅伝においても長野県が強いから熱が上がる。上がるから熱心に指導してくださる。そうした、いい循環があるのではないでしょうか」

OBも協力的だという。都大路の本番では各区間のポイントに立ち、OBが監督の指示を間接的に伝える伝令役を担っていたことも。「ここまでOBが協力的なチームもなかなかないのではないかと思います」と話す。

前回大会で初優勝を果たした女子の長野東は、都大路を走った5人だけでなく、2022年度の部員14人全員が県内出身。現在の横打史雄監督は就任3年目で、前任の玉城良二氏(現・日体大男子監督)が強豪校への土台を築いた。

横打監督は愛知県出身だが、信大時代を長野県で過ごして「駅伝熱」の高さに驚嘆。それに触発されてこの地に根を下ろすことを決め、現在に至る。「そのために長野に残った部分があります。『駅伝長野』の熱というのは全国的に見てもなかなかないと思います」と力を込める。

以前は上伊那農業高校で指導しており、熱の高さはひしひしと実感していた。瀬古利彦、宗兄弟と同世代のランナーで幻のモスクワ五輪日本代表だった伊藤国光らを輩出した地域。佐久長聖高校の全国優勝メンバーの中にも、上伊那地方出身のランナーは複数名を連ねていた。

「懇意にしている色々な方から話を聞くと、なるべくしてそうなった――という思いが強いです。その中でも上伊那や諏訪などの南信地方が発祥なのかなと思います。(諏訪市などにまたがる)霧ヶ峰も、日本で最初の高地トレーニングの場所だったという話を聞いていますし」

標高が高く地形の起伏が激しいという地理的特性に加え、一般的に「忍耐強い」「真面目」と語られる長野県の県民性が合致し、長距離走の土台が自然と練り上げられてきたのだろうか。横打監督も「県民性は長距離に非常に合っているし、向いていると感じます」と話す。さらに長野陸上競技協会は総じて指導に対して熱心で、小学生〜高校生の選手たちを多くの視線から見守りながら成長を促す。

県縦に注ぐ地域の熱量 “駅伝王国”の礎に

そのベースとしての機能を果たしているのが、長野県縦断駅伝ではないか――。

そう分析するのは、長野陸上競技協会の北島正孝・駅伝部長だ。「郡市対抗という形式の中でメンバーに選ばれて、(主催の)信濃毎日新聞さんで大きく紙面を割いて取り上げていただけます。それがモチベーションとなっている側面もあると思います」と繰り返し力説する。

自身は北信地方・長野市(当時は七二会村)の出身。幼少時は子ども向けの映画上映会の幕間などで、“県縦”に出走する選手が一人ひとり壇上で紹介されていた。コース変更で地元が舞台となった第8回大会は、学校の授業を小休止して沿道で応援。大会翌日も県縦の話題で持ちきりだったのだという。まさに、地域を背負って走る「地元のヒーロー」だったのだ。

最多38回の優勝を誇る上伊那でも、同様かそれ以上の熱気があった。上伊那のメンバーとして県縦に19回出場した丸山信一氏は、苦笑まじりに振り返る。「地元の区間を走る時にトップだとものすごく応援してくれるんですけど。2位とか3位なら『死ぬ気で走れ!!』って沿道から叱られたこともありました」。上伊那は常勝でなければいけないのだ。

県縦メンバーに選ばれるには予選会で熾烈なレースを展開する必要があり、前人未到の12連覇も達成。大会1週間前には結団式が行われ、その場で必勝を期してご当地B級グルメの「ソースカツ丼」を食べるのが慣わしだという。

とりわけ歴史的にも駅伝が盛んな地域で、かつては養命酒やNEC長野など実業団の駅伝部が本拠を置いて隆盛を支えた。毎年3月には伊那市が「春の高校伊那駅伝」を主催しており、県内のみならず全国各地から強豪校が力試しに訪れる一大レースとなっている。この地域は、駅伝と切り離すことができない。

(上伊那陸上競技協会提供)

こうした地域個々の熱量が、いずれ信州全体の「駅伝力」となって昇華していく。そうしたエネルギーが結集し、天皇盃・皇后盃を争う全国都道府県対抗駅伝での好成績に結び付いていく。特に男子は過去に47都道府県で最多となる9回の優勝歴を誇る。2023年1月の第28回大会でも、2時間17分10秒の大会新記録で2連覇を果たした。