本記事は2022年10月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。

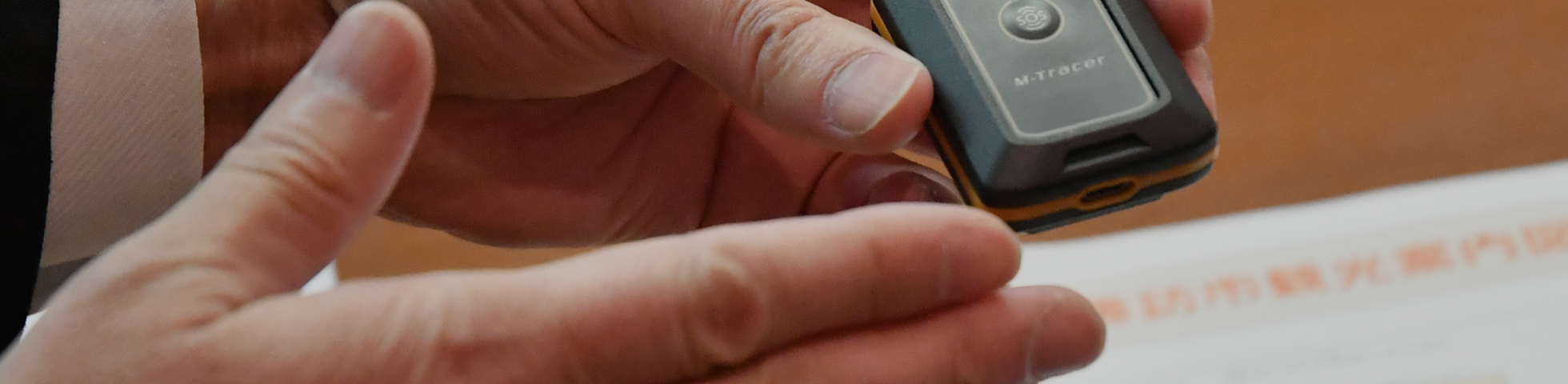

諏訪地方で新たなトライアスロン大会を立ち上げたい――。そんな愛好家の熱意に寄り添う形で、M-Tracerを運営にフル活用した一大イベントが立ち上がった。その名も「SUWAKO∞PEAKS」(スワコエイトピークス)。GPSだけでなく転倒検知やSOSなどの機能を兼ね備えたデバイスは、トライアスロンの世界にも新風を吹き込んでいる。

【第1回】諏訪湖を泳ぎたい 新たな大会への萌芽

諏訪湖を泳ぎたい 新たな大会への萌芽

諏訪湖でトライアスロン大会を開きたい――。

小島拓也は、そんな夢を漠然と抱いていた。長野県諏訪市の製造業「ミクロ発條」の代表取締役を務める。上海に駐在していた30代後半の時期に体重が100kg近くまで増えてしまい、ダイエットとして始めたのがトライアスロンとの出合い。以降は各地の大会に月1回のペースで出走しており、生まれ育った地でも同じような大会が開ければいい、と考えていた。

諏訪湖。

長野県最大の湖で、この地方のシンボルとして古くから親しまれてきた。冬に全面結氷して氷のひびがせり上がる現象は、神の歩いた道「御神渡り」と呼ばれる。1908年には「諏訪湖一周氷滑大会」が開かれ、これが日本初のスケート大会とされる。スピードスケートの文化が根付いており、歴史の結晶として平昌五輪金メダリストの小平奈緒さん(2022年に引退)らオリンピアンも数多く輩出してきた。

かつて「東洋のスイス」と呼ばれた諏訪湖。しかし昭和30年代の高度経済成長期から汚濁が進行し、環境におけるさまざまな影響が現れた。2022年6月の速報値によると、計測3地点の透明度は1.3m〜1.4m。水中の汚濁物質を酸化分解するのに必要な酸素量(COD=化学的酸素要求量)は、目標値の4.8mg/lに対して3.6〜3.9mg/lとなっている。

要するに、澄んだ湖とはほど遠い。この湖を知る市民にとって、「諏訪湖を泳ぐ」という行為には抵抗が強い傾向にある。

そうした中で、話が動き始めたのが2017年。28年の長野スポーツ大会(国体)のトライアスロン競技を諏訪湖で開催できないか――という相談が長野県トライアスロン協会から持ちかけられたのだ。しかし、担当者は言う。

「諏訪湖って、泳げないですよね?」

「いや、泳げます」

小島はそう応じた。実際に国内各地のトライアスロン大会に出走すると、諏訪湖よりも透明度が低い水で泳ぐことは少なからずある。ならば諏訪湖でも可能ではないか――。そう考え、協会とともに試泳を敢行した。

確かに泳げた。しかし、「泳ぎたいけど泳ぎたくない…と思いました。黒藻もひどかったし、泳いでいて気持ち良くないんですよ」と振り返る。ただ、比較的水質の良いエリアをピックアップすれば可能なのではないか、という結論に。やれる。生まれ育った地のシンボル・諏訪湖で、トライアスロン大会は開けるのだ。

大会を開きながら水質改善 転機となった言葉

すると小島に、新たな思いが芽生えた。「10年以上後の国体まで気長に待っていられない。せっかく泳げるのであれば、もっと早く実現させたい」。火がついた。

それでも実現までの道筋を具体的に描けずにいた中、次なる転機が訪れる。2019年。佐渡島で開かれた佐渡国際トライアスロン大会にエントリーした際、「大阪城トライアスロン」の発起人と宿で同部屋になった。小島は自身のビジョンを明かす。ただ、「(諏訪湖を)泳いだけど汚かったから、しっかり泳げるようになってから開きたい」と。そこで、言われた。

「大阪城のお堀でもやっているんですよ。大会というのは、泳げるのであればやりながらきれいにしていくものであって、『きれいになってから』なんて言ったらいつまでも始まりません。小島さんは間違っています」

その言葉を聞いて、スイッチが入った。

「各方面と話をしていくと、賛成意見がほとんど。行けるかもしれない――と思いました」。志を同じくする地元のトライアスリートたちがコアとなり、計画を着々と進めていく。開催は6月。諏訪市、岡谷市、下諏訪町の湖周3市町だけでなく、茅野市、富士見町、原村の岳麓3市町村も含めた諏訪地方全6市町村を舞台にすることを決めた。

スイム、バイク、ランの3種類を行うトライアスロンにはさまざまなコース規格がある。距離の短いスーパースプリントから「世界一過酷」と呼ばれるアイアンマンディスタンスまで、大別して5種類。その中でも、総距離51.5kmのオリンピックディスタンスが国内においては大会数も多くメジャーとなっている。

つまり、運営サイドとしては競合が多い。しかも隣県で近い時期に新たな大会が発足する情報ももたらされており、綱引きは避けたい。であれば、大会数が少なくエントリー割れの心配も少ないミドルディスタンスを採用するのがいいのではないか――という結論に至った。最終的にはスイム2km、バイク78km、ラン20kmで合計100kmのコースを設定。実行委員会を改めて設立し、自身は事務局長に就いた。

ただ、ミドルディスタンスは交通規制などを含めた運営コストが飛躍的に増える。「やる時には覚悟を決めましたけれど、やってみたら本当に大変でしたね」と苦笑交じりに振り返る。諏訪湖周なら、地元新聞社が主催する「諏訪湖マラソン」が毎年秋に開かれているため、各種ノウハウが蓄積されている。しかしバイクのコースとなる岳麓には、ほとんどそれがなかった。

例えば交通規制の許可。警備計画書に基づいた同意書を、市町村内の区ごとに得なければならない。それを管轄署の交通課に申請し、計画の見直しなど各種プロセスを経てようやく承認される。「要するに、今までに何もなかった会場を作らなければいけないわけです。しかも70km以上も。大会が近付くにつれ、『自分たちは何をしようとしているんだ!?』という気持ちになりました」。さらに同時並行で、コースとなる地元住民の理解も得なければならない。

GPSの活用を トップに直訴し動き出す

そうした作業と同時に、小島事務局長は一つのアクションを起こしていた。大会を立ち上げるに際して、地元企業の協力を得ようと画策。その一環で、セイコーエプソンへの働きかけを考えていたのだ。その内容は、一般的なスポンサー協力とは一線を画するものだった。

「セイコーエプソンさんはGPS系が得意だという認識がありました。実際に私がトライアスロンの大会に出ると、スイムの死亡事故があったり、バイクで道路を脱線して転倒している人を見かけたりします。新たに立ち上げる大会を安全に運営するため、そうしたトラブルを未然に防げないか…と考えました」

トライアスリートたちの安全を担保する、新たなデバイス。その開発を求め、当時就任したばかりのセイコーエプソン代表取締役・小川恭範に宛て、思いのたけを綴った手紙を書いた。共通の知人を介して直接手渡してもらうと、ほどなくして社内の担当者から連絡が舞い込む。プロジェクトが動き出した。

セイコーエプソンとしての思いは、安全安心の確保だけではなかった。「子どもたちにスポーツの魅力を啓発するような、地域貢献につながる要素が加わること」。そこには諏訪湖浄化という、周辺住民による積年の願いも含まれる。

では実際、どのようなデバイスがトライアスロンには最適なのだろうか。諏訪市のシステム会社「シスコア」代表取締役の矢ヶ崎能充・副事務局長が窓口となり、共同開発の試行錯誤がスタートした。