本記事は2022年10月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。

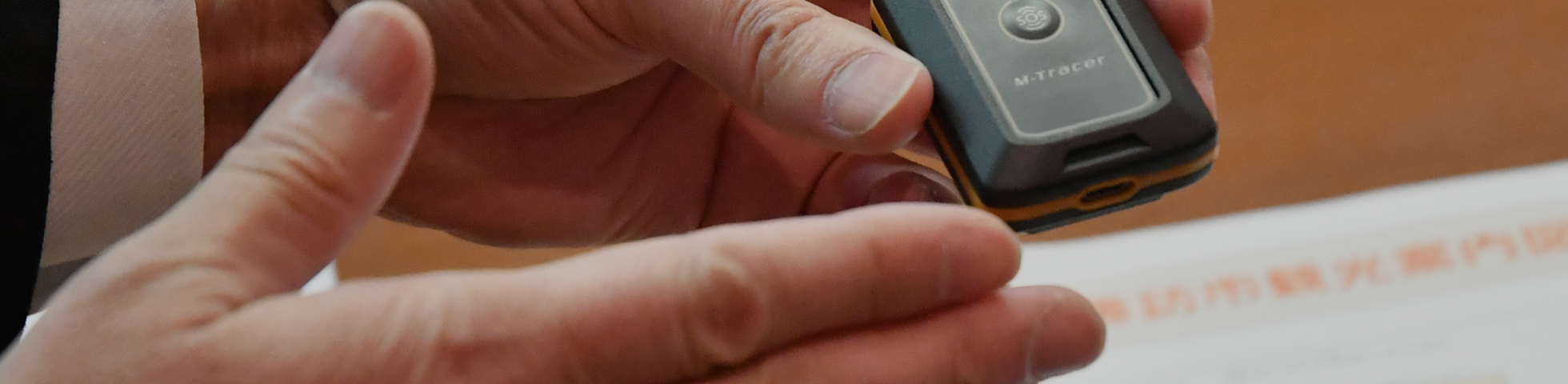

諏訪地方全域を舞台としたトライアスロン大会「SUWAKO∞PEAKS」で活用されたM-Tracer。このデバイスを別分野にも転用できないだろうか。そんなアイデアから白羽の矢を立てたのが観光業だ。諏訪湖畔のRAKO華乃井ホテルとタッグを組み、M-Tracerを取り入れたオプショナルプランを実験的に展開した。そのプロセスから見えてきたものとは――。

【第4回】花火、温泉、自然… 資源豊富だからこその課題とは

花火、温泉、自然… 資源豊富だからこその課題とは

諏訪地域は観光が盛んなエリアだ。

2022年12月現在は、全国と同じように新型コロナウイルスの大打撃を受けて消費額が大幅に落ち込んでいる。2021年の長野県内主要観光地の延べ利用者数は、諏訪市の上諏訪温泉・諏訪湖が3位の2,478,000人。コロナ禍前の2019年は同じく3位だが、4,008,000人だったため38.2%減となっている。

ただ、トップ3は5年連続で「軽井沢高原」「善光寺」「上諏訪温泉・諏訪湖」となっている。このほか霧ケ峰高原(諏訪市)が1,457,000人で5位、東白樺湖・白樺湖(立科町、茅野市)が1,254,000人で7位、蓼科(茅野市)が1,143,000人で8位。トップ10までに4つも入っている。

そもそも観光資源が豊富なうえ、関東圏からも中京圏からもアクセスが比較的良好。東京からは約180kmで、名古屋からは220kmほど。標高が高く冷涼な気候もあいまって、特に夏場はハイシーズンとなっている。 その中でも一つのコンテンツは、諏訪湖の花火だ。毎年お盆には諏訪湖祭湖上花火大会。40,000発を打ち上げる全国有数の規模で、湖上に咲く水上スターマインや全長2kmの大ナイヤガラ瀑布などが知られる。夏の夜空を彩る風物詩として定着しており、コロナ禍以前は約500,000人(主催者発表)を集める一大イベントだった。

諏訪湖の花火はこれだけではない。全国新作花火競技大会がシーズン終わりに開かれるほか、7月下旬〜8月下旬の期間中は毎日15分ほど花火を打ち上げる「諏訪湖サマーナイト花火」が行われる。諏訪湖温泉旅館組合の実行委員会が主催。夏の夜に諏訪湖へ行けば、いつ来ても毎日花火が見られるのだ。

もちろんこれらのコンテンツは誘客力を持つ。ほかにも上社(本宮・前宮)と下社(秋宮・春宮)の4社からなる諏訪大社。特に数えで七年に一度の御柱祭の際は、観光客数が跳ね上がる。霧ヶ峰や八島湿原、車山、白樺湖など高原エリアにも根強い人気があり、資源には事欠かない。

ただ、そこに安穏としているわけにはいかない。RAKO華乃井ホテルの小平幸治次長は「とにかく花火だけを上げていれば観光客が来る――という市場ではないと思います。花火だけでの集客は難しい時代。むしろ、『行きたい街に花火が上がっている』というように、行きたい街づくりをする必要があるのではないでしょうか」と懸念する。

観光の形態も時代とともに変わった。小平次長は新卒で入って20数年。「昔はバスばかりでした。フロントにいた時期は、バスが来ると一生懸命『いらっしゃいませ』と繰り返していて、その横に個人のお客さまが来ても気付かないような時代もありました。でも、今は逆です」という。多様化、多品目化が加速して久しい。趣味・趣向が多様化した中でターゲットをピンポイントで誘引するコンテンツが必要となる。

白鳥和美社長も同様に、課題を感じている。

「温泉はどこにでもあります。湖も山も、食事も。それ以外で、この諏訪地域でなければいけない商品というのは実はないのではないかと。何もかもが恵まれすぎているがゆえに、『諏訪と言ったら何?というものがちょっと見えにくくて非常にもったいないと思っています」

そもそも、豊富な観光資源を観光客は満喫しているのかどうか――という観点からも疑問符がつく。長野県のほとんどの観光エリアに共通している要素だが、宿泊率が低い。2021年の統計だと諏訪地方全体で延べ利用者数は8,630,000人で観光消費額は230億5000万円。だが日帰り客が80.5%で、宿泊は19.5 %。平均泊数は1.16泊となっている。

富裕層向けのインバウンドもコロナ禍のピークからは復活したが、「東京から来たり富士山を見たりして1泊はするけど、ここ諏訪では観光に行っていません。すぐ高山(岐阜)や善光寺、松本城などに移動してしまっているようです」と白鳥社長。回遊しなければ地域にお金は落ちにくく、波及効果も限定的となってしまう。

GPS使った体験型ツアー 地域の観光業に光を当てる

そこで、アドベンチャーツーリズムなのだ。

キーワードは「諏訪ならではの体験」。

「その土地特有の文化や伝統を体験型で味わえるのがアドベンチャーツーリズム。今回の商品がその原点になり得ると思っています」と白鳥社長。その口ぶりからは確信が色濃くにじむ。諏訪市が2022年に初めて策定した諏訪市観光グランドデザインでも、「“SUWAらしい”があふれる観光地」がメインコピー。地域経済活性化、雇用創出、交流・関係・定住人口増までを見据えながら「らしさ」の創出と発信、連携、ホスピタリティをそれぞれ強化していく方針をうたう。

その文脈にも、アドベンチャーツーリズムは符合する。ロゲイニング「諏ワンダーランド」の冒険王も龍神伝説も、トライアスロン大会を追体験する「Re:エイトピークス」のバイクもランも。M-TracerのGPSやSOS機能を活用するのであれば、修学旅行を扱う旅行業社と提携して生徒の安全を担保することもできる。可能性は広がっている。

「1泊2日だけではなく、長期にわたって楽しんでいただけるだけのラインナップができたらいいと思います。それを通じてさらに魅力的な街になるでしょう。『1泊2食、信州牛付きプラン』。確かにそれを求める方もいらっしゃいますが、もうそれだけじゃない。やっぱり諏訪ならでは、諏訪でなければ体験できない、触れられないものをどうお客さまに伝えるかがキーワードだと思います」

こうした潮流を後押しするように、地域全体が連携する機運も高まっている。もともと諏訪地域は6市町村あり、人口は茅野市の55,700人を筆頭に、諏訪市47,900人、岡谷市46,600人(いずれも2022年12月現在)と規模は決して大きくない。だが「平成の大合併」の際には従来の枠組を維持し、自主自立の道を選んだ。「諏訪は一つ…ではなく、一つひとつなんですよね」と白鳥社長はいう。

だが行政区分は変わらずとも、住みくらす人々は連携を深める。例えば6市町村全てをコースとしたスワコエイトピークスは象徴的なイベント。そのほか、2022年10月1日〜11月27日の間に「諏訪神仏プロジェクト」として、地域内の社寺25カ所などが参加して諏訪社神宮寺由来の仏像を一挙公開。諏訪大社をはじめ各寺が、宗派や宗教を超えてタッグを組んだ。

「トライアスロン大会も諏訪神仏プロジェクトもそう。若い我々の世代は、本当に1つになってやろうと仕掛けています。行政に頼らなくてもいいから、自分たちの事業でやろうじゃないかと。一緒にやろうよと。お金がどこから出てくるかは後から考えればいいんです」と白鳥社長。その語る口調は、自然と熱を帯びる。

観光。

中国の四書五経の一つ「易経」の一文から、「国の光を観る」が語源とされている。その意味ではM-Tracerがツーリズムに活用され、この地域の魅力に新たな光を当てる手助けをしている――とも言えるだろう。そして観光関係者だけでなく、さまざまな業種の人間が自治体の枠組にとらわれず、新たなプロジェクトを動かしている。こうした人々の輝きもまた、観るべき「光」なのかもしれない。