本記事は2022年11月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。

長野県は長距離走が盛んで、特に駅伝に対する熱は並々ならぬものがある。その中でも県内の一大イベントとして定着しているのが、今年で第72回目を迎える「長野県縦断駅伝競走大会」だ。県内の郡市対抗大会で、晩秋の信濃路を北から南に走り継ぐ風物詩。この大会に2022年から、M-Tracerが導入。どのような経緯と効果があったのか。信州に連なる駅伝の系譜とともに、デバイスがもたらす未来を展望していく。

【第1回】信州が燃える“県縦”を中継したい CATVの熱意

信州が燃える“県縦”を中継したい CATVの熱意

発端は2019年だった。

かねてより長野県縦断駅伝のケーブルテレビ生中継を望んでいた人物がいる。諏訪地方6市町村などをカバーする県下最大規模のCATV会社・LCVの八幡聡・放送制作部部長だ。同じく上伊那地方をカバーする伊那ケーブルテレビの担当者とともに、主催の信濃毎日新聞社に打診をかけていたのだという。「やらせてもらえませんか、という話をずっとしてきました」と振り返る。それだけ熱意を注いでいたのには理由がある。

「全部市町村を通るわけじゃないんですけど、長野県を縦断している中でやはり沿線のケーブルの地域を走っていきます。自分たちの地域の代表が出て、ある意味で地域同士の戦いなんですよね。なので、そういう部分で地元ならではのCATVで応援というか、紹介を今までもずっとしてきていたんです」

「ただ、やっていくうちに『ライブ中継をしたい』という制作者の欲求が芽生えてきました。見ている方も、やはり生放送でリアルタイムに見るのが最も満足度高くニーズもあるのではないかと思いました」

2019年の第68回大会に向けた準備期間で、その案件が動いた。

「本当にできるんでしょうか?」

八幡部長が主催者側にそう聞かれ、内心はドキッとしながらも言い切った。

「技術的には可能です」

かくして、初めての取り組みがスタート。長野県は地域ごとのCATV網が発達しており、ほぼ全域を網羅する。CATV信越支部の長野県協議会内に設けられているコンテンツ委員会が主体となり、一大プロジェクトが動き始めた。

参加したのは18社。先頭の車両はSBC(信越放送)のラジオが生中継したりすることなどから、テレビカメラが入るだけの余白が確保できない。車列にも入れない。そのため苦渋の決断として、後方から中継するスタイルとした。しかも使用する携帯電話の電波がラジオとバッティングする、などの問題も残っていた。

冷や汗をかきながらのスタートだったが、初回は大きなトラブルもなく成功。信濃毎日新聞社の有賀覚・事業局長も「下見はかなりしていたので、電波が切れるトンネル内などコースの状況はわかっていました。ほぼほぼうまくいったのではないかと思います」とうなずく。長い歴史を持つ信州の一大イベントに刻んだ、大きな一歩。これで次回に向けて弾みがつく――はずだった。

コロナ禍の中止経て 仕切り直しのスタート

しかし、事態は暗転する。

コロナ禍だ。

2020〜21年は中止を余儀なくされた。その間に、せっかく蓄えた第1回目のノウハウや経験などが雲散霧消してしまいかねない。実現の過程で生まれたコネクションも、目に見えないウイルスが少しずつ蝕んでいく。

「信毎さんに評価してもらって、本当は2020年に向けて『もっとしっかり主催者としても協力して進めましょう』と言っていただいている矢先のコロナ禍でした」。八幡部長は悔しげに振り返る。

ようやく開催の見通しが立ったのは、3年後の2022年。この年は同時に、長野県縦断駅伝として大きな変革があった。「長野陸協と参加チームで何度も会議を持ち、改革に取り組みました」と信濃毎日新聞社の有賀局長は語る。従来は1日目を長野市〜岡谷市、2日目を松本市〜飯田市と分けて県内を縦断するコース。しかしこれを1日開催とし、年ごとの交互に「長野市〜岡谷市」、「松本市〜飯田市」のコースを採用することとした。

これには背景が主に2つある。まずチーム間における実力差が広がったことなどから先頭と最後尾の距離が長くなり、従来はたすきが繋がらない繰り上げスタートが続出。2日目の最終区間に近くなるにつれ、走っている順番と合計タイムによる実際の順位が必ずしも一致しないケースが出てくる。これを避けたかった。

同時に、長野県警からは再三にわたり安全性向上への配慮を求められていた。「この数十年で車社会への変化もあり、警察の方からは再三『いつ事故が起きてもおかしくない、最も危険な大会』とご指摘され、指導を受けながら続けてきたという背景もありました」と有賀局長。左端走行の徹底や参加標準記録の設定に加えてチーム数を絞るなど、コース変更と同時に各種ルールも設定した。

大きな変革の時期を迎えた長野県縦断駅伝。この変化と同時に、CATVが深く関わることとなった。車列を調整し、先頭の前側から選手を撮影できるように変更。CATV側からは「ランナー全員がカメラに映るように配慮したい」という申し入れをし、各中継所にも定点カメラを設置するよう調整に成功した。

仕切り直しのスタートは、むしろCATVにとって追い風だったのかもしれない。その年は中継だけでなく、事前のコンテンツも拡充。参加する全10チームとリニューアルされたコースを紹介する、1時間半の番組を制作した。各チームの本拠地にあるCATV会社が取材、編集などを行うもので、「本番を盛り上げるという意味で、今回初めて企画しました。本当にオール長野のケーブルテレビ網で総力を挙げました」とLCVの八幡部長は力を込める。

中継で想定される問題を M-Tracerで解決へ

それと同時に、ある一つの問題が生じる。

「こうした中で、中継地点で定点中継していると、走っているランナーの順位の放送が甘くなる可能性が出てきました」

信濃毎日新聞社の有賀局長は話す。

では、どのように解決するべきか。

LCVの八幡部長に、あるアイデアが浮かんだ。

「EPSONがトライアスロン大会で使っていたGPSデバイスを、活用できるのでは?」

その年に記念すべき第1回大会が行われたトライアスロン大会「スワコエイトピークス」にも関わっており、デバイスの存在は知っていた。

「あれだけの大人数の位置情報と移動距離を処理できるのはすごいなと思っていたんです。その時は『駅伝に使おう』なんてことは一切考えていなくて、単純に私も新しい物好きなところがあって記憶に残っていました。それで『何かないか?』という話になった時に思い出したんです」

会社を通じて打診したところ、快諾を受けて導入への道筋が立った。さまざまな活用方法が模索される中で、初回はまずCATVの中継画面に各チームの位置や順位をリアルタイムで表示するシステムを構築。画面右下にピクチャーインするなど、さまざまな用途で使えるようカスタマイズをかけた。

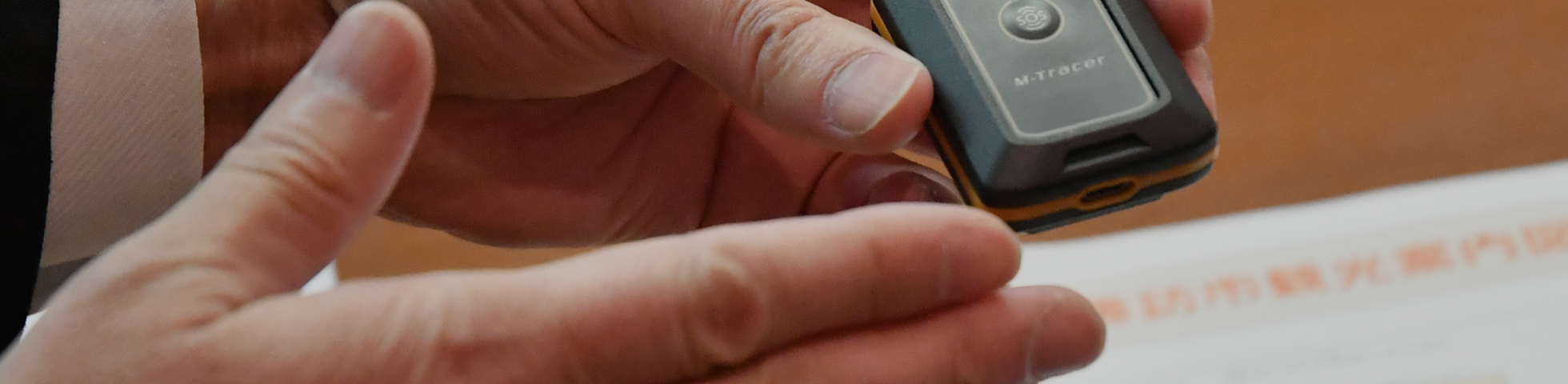

肝心のM-Tracerは、たすきに縫い付けることとした。各チームが思いをつなぐ、駅伝ならではの重要なアイテムだ。デバイスの大きさと重量はネックになったが、どうにか競技者のストレスにならない形で縫い付けることに成功した。

信濃毎日新聞社の有賀局長は「端末はかなりの重量があり、たすきへの設置についてはかなり工夫してもらいました。スタート前日にEPSONさんのスタッフが2人入り、たすきがずれないよう慎重に縫製していただきました」と話す。

信州の秋を彩る風物詩・長野県縦断駅伝。M-Tracerを導入し、いよいよ号砲の時を迎えることとなった。