本記事は2022年10月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。

諏訪地方で新たなトライアスロン大会を立ち上げたい――。そんな愛好家の熱意に寄り添う形で、M-Tracerを運営にフル活用した一大イベントが立ち上がった。その名も「SUWAKO∞PEAKS」(スワコエイトピークス)。GPSだけでなく転倒検知やSOSなどの機能を兼ね備えたデバイスは、トライアスロンの世界にも新風を吹き込んでいる。

【第2回】トライアスロンに有用な 新たなデバイスを

トライアスロンに有用な 新たなデバイスを

セイコーエプソンとともに、トライアスロン大会出場者に特化したM-Tracerシステム開発に携わることとなった矢ヶ崎能充。諏訪市のシステム会社「シスコア」代表取締役で、自身もトライアスリートだ。もともとはロードバイクを趣味としていたが、2020年に事務局長の小島拓也らと知り合ってトライアスロンに興味が湧いたという。

「自転車とランのトレーニングをやったとき、すごく苦しさと楽しさを感じたんです。自転車を降りた後に走ろうとしたら足が思うように動かなくて、全く走れない。悔しくなりました」。その経験が逆に、のめり込むきっかけになったのだという。のちに、小島らと野尻湖での合宿に参加。「『諏訪で大会をやろう』という決起集会のような形になって、私も入らせていただくことになりました」と振り返る。

新たなデバイス開発の第一歩として、まずは日本トライアスロン連合(JTU)に相談を持ちかけた。JTUも大手通信会社と組んで機器開発していたことを知ったが、スイムではデータが取れていないと判明。バイクとランでデバイスを分けて活用しているし、通信方式の安定性に課題が残ることも知った。セイコーエプソンにそうした情報をフィードバックしながら、ある思いが湧き出た。

ならば、それを上回るプロダクトを――。

スイムでもデータをトラッキングできるように。

バイクでどこにいても位置情報を把握できるように。

安全性を担保するため、SOS機能や転倒検知機能も盛り込めないか。

「トップ選手だけでなく一般のトライアスリートが使用するシーンでも安全・安心を提供できるものを作ろうと思いました」

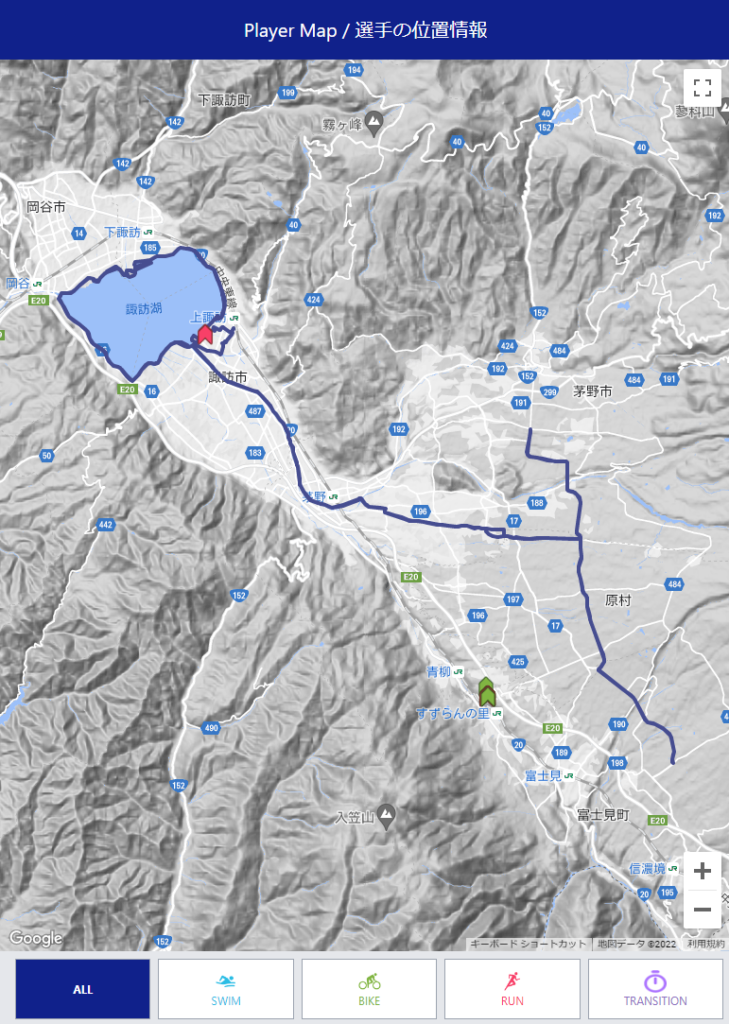

副事務局長でもある矢ヶ崎は、位置情報データを処理するシステム構築を担った。データ量が膨大で、1,000人規模のGPSデータを毎秒ごとに処理する必要がある。実現にはサーバーの処理能力がネックになるため、新たに構築。演算処理も1,000人規模で、ルートを全て演算しなければならない。「サーバーの処理能力にはかなり気を遣いましたし、演算処理も可能な限り速く回せるように工夫をしました」と振り返る。

こうして競技者の全体像を把握することが可能になった。運用の画面上では位置情報がリアルタイムに更新され、先頭や最後尾の選手の場所を正確に把握することが可能。大きな集団がどのあたりにいるのか――なども含め、交通規制の解除などに関わる情報をキャッチし、タイムロスの少ない運営が可能となる。

「一番はやはり交通規制です。あとは足切りが発生してしまっても、GPSで見ながら確認できます。そのほか、トラブルで停まっている自転車の位置なども正確に回収班に説明することが可能です」。位置情報の把握は安全・安心を担保するだけでなく、スムーズな大会運営に対しても大きな役割を果たす。

しかし開発に際し、最後まで頭を悩まされたのはスイムでの活用。水中ではGPSの電波をロストしてしまい、安定してデータを取得することが難しい。1年前から石垣島での大会で試作品を装着したり、実際に諏訪湖を泳いでみたり、オープンウォーターのプールで泳いでみたり。デバイスを装着する部位も、競技者の快適性などを考慮しながら試行錯誤を重ねた。

最終的には防水仕様は実現したものの、水中から電波送信できない課題はクリアできず。今後に残る宿題となった。「水深30cm程度までならなんとかGPSの電波が受信できる状態ではあるとのことですが、デバイスからの発信ができない。最終的には、常に水面の上にある頭の上に装着するような形態になるかもしれません」と矢ヶ崎副事務局長は語る。

協賛、警備、医療… 協力を得て準備進める

トライアスロンに特化したM-Tracerの開発と並行し、運営の準備も大詰めを迎えていた。ボランティアは地元企業から募ったほか一般からも参加があり、いったんは募集をストップしたほど。小島事務局長の呼びかけに地元製造業の主たる企業がほとんど呼応し、最終的には1,200人体制に。募集した選手数700人よりも多い人数が、安全・安心の大会運営に協力することとなった。

「協力してくれなかったところはないくらい。地元の企業さんだったり飲食店の方だったりが、さまざまな意味で協賛してくれました」

小島事務局長はそう振り返る。自身の中で温め続けた「諏訪湖で泳ぎたい」という思いからプロジェクトがスタート。熱意が周囲の人々と企業を巻き込んでいき、最終的には諏訪地方6市町村を舞台とした初めてのトライアスロン――という、大規模イベントに膨らんだ。

大会告知と交通規制の告知看板は1,100枚にも及ぶ。これを1カ月前からコース内に設置し始め、ドライバーや周辺住民に理解を求めていく。大会当日には6,000個ものパイロンを合計100kmのコースに設置し、警備のボランティアスタッフが配置につく段取りだ。一般的な市民マラソンの時間制限は6時間なのに対し、合計100kmのスワコエイトピークスは7時間30分の長丁場。午前9時スタートで、午後5時に最終フィニッシュと設定した。長くなるだけ、運営に必要なリソースも多くなる。

「道路をチェックしに行くメンバーは朝4時半から現地入りしました。前日に雨が降って農家のトラクターの泥が道路に流れ出してしまったので、みんなでそれを掃いたりもしました。片付けは夜になります。本当に、見えない部分で大勢の方が汗を流してくださいました」と小島事務局長。

医療・救護の体制も整えた。諏訪赤十字病院、岡谷市民病院、諏訪中央病院、富士見高原病院などに救急・災害を専門とする医療者が在籍しており、その中から医師13人と看護師8人、ロジスティックスと呼ばれる業務調整員14人。さらに諏訪広域消防本部からは救急救命士、長野医療専門学校から救急救命士を志望する学生10人の派遣を受けた。

初めての取り組み。医療・救護を取りまとめた今井智彦医師(今井整形外科)は「トライアスロンは私たちの誰も見たことがなかったんです。果たしてできるかどうか、非常に不安でした」と振り返る。医療・救護で例年参加している諏訪湖マラソンは、湖周を中心としたハーフマラソン。しかし今回は6市町村にまたがる合計100kmと、段違いにエリアが広い。

「正直みんな、怖くて寝られなかったですよ。いくら普段から訓練している専門職とはいえ、何が起きるかわからない状況だったので、人数や配置に関しては直前まで模索を続けました」

特に心を砕いたのは、マラソンとは違うスイムとバイク。「スイムに関しては引き揚げてもらってからの対応。湖面で傷病者が発生した場合はライフセイバーが出る話だったので、そこから動こうと確認していました」。災害救護車両とドクターカー、計4台を分散させて配置した。

八ヶ岳山麓を走るバイクは78kmのコースだ。広範囲をカバーするため、2チーム4台によるオートバイ隊を結成。AEDや輸液、挿管セットなどを携帯して配備した。

トライアスロンのために開発したM-Tracerのリハーサルを終え、警備、医療などの手はずも整理した。前日にはスイム会場2カ所の水質検査を行い、World Triathlonが定める水質指標基準(PH6〜9、大腸菌濃度250cfu/100ml以下、腸球菌濃度100cfu/100ml以下、紅藻類の大量発生を示す視覚的根拠がない)のクリアを確認。当日のスタートを待つばかりとなった。