本記事は2022年10月に取材した内容を基にしています。掲載当時の情報をお伝えしておりますが、一部の情報が古くなっている可能性があります。最新の状況や詳細については、関連情報をご確認ください。

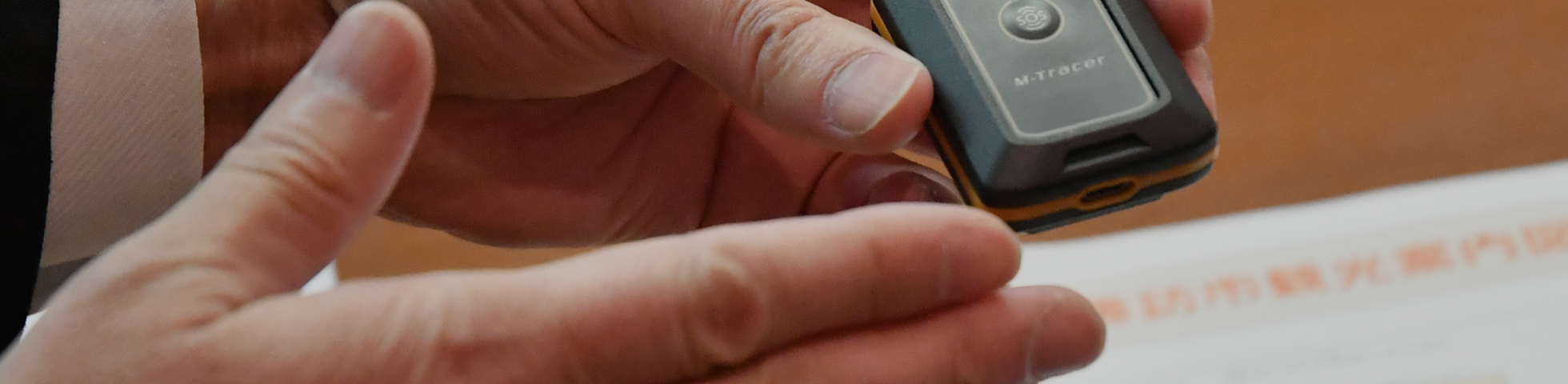

諏訪地方で新たなトライアスロン大会を立ち上げたい――。そんな愛好家の熱意に寄り添う形で、M-Tracerを運営にフル活用した一大イベントが立ち上がった。その名も「SUWAKO∞PEAKS」(スワコエイトピークス)。GPSだけでなく転倒検知やSOSなどの機能を兼ね備えたデバイスは、トライアスロンの世界にも新風を吹き込んでいる。

【第3回】「泳ぎたい諏訪湖」へ 手を取り合って活動

「泳ぎたい諏訪湖」へ 手を取り合って活動

水しぶきを上げながら、諏訪湖にトライアスリートたちが入っていく。

スタート地点で、涙を流しながらその光景を見守った観客もいた。

小島拓也事務局長は言う。

「ご高齢のかたで泣いていらっしゃる方が大勢いました。昔はきれいだったのに自分たちの世代で諏訪湖が汚れてしまって、だけどまた泳げるようになったのが人生の中で見られて、こみ上げるものがあったのではないでしょうか」

かく言う自身も、その光景を見て涙したという。

「泳げる」諏訪湖から、「泳ぎたい」諏訪湖へ――。

このスワコエイトピークスには、そんな切なるメッセージも込められている。

湖畔に本社を構えるセイコーエプソンもまた、諏訪湖とともに歩んできた。創業者の「湖を汚してはならない」という意思を受け継ぎ、現在に至るまで環境活動に取り組んできた。同時に「地域との共生」を礎とし、自然環境を敬う企業風土を醸成。環境活動を通じて得られたノウハウを社会と共有してきた。

今回のスワコエイトピークスに全面協力したのも、その考え方の一環。大会を終え、小島事務局長はセイコーエプソン代表取締役・小川恭範にこんな言葉をかけられたという。

「私たちは環境を良くしたいんです。例えばこの大会を10年続けたら、諏訪湖は今よりもきれいになるんですよね。それであれば支援を継続します」

かつて「大会を開きながら浄化していけばいい」という意見を受けて火がつき、諏訪地方全域を巻き込む大きな大会の実現まで漕ぎ着けた。記念すべき第1回を立ち上げるのには膨大なエネルギーを要したが、継続するのもまた別種のエネルギーが求められる。運営上の課題を整理しながらブラッシュアップし、同時に諏訪湖浄化への取り組みも進めなければならない。

この地域に住まう人々にとって、諏訪湖はシンボリックな存在。だからこそ、その浄化に関しては大勢が関わってきた。現在は長野県が主体となって「諏訪湖創生ビジョン」を策定。それに基づき、講演会やイベントの開催、動画を通じた啓発、小学生向けの読本発行などの各種活動を展開している。

「私たちがトライアスロンの大会を始めるずっと前から、諏訪湖に関する活動をしている人たちは非常に多かったんです。諏訪湖を泳ぐこの大会を開けるのは本当に、長年かけてきれいにしてきてくれたその方々のおかげ。皆さんと協力して一緒に活動していきたいと思っています」

すでに大会開催の1年前から、具体的な活動はスタートしていた。例えばヒシの除去だ。毎年5〜9月にかけて湖面に大量発生する浮葉植物。景観を損なうだけでなく、魚類の住処となる水草の繁殖に大きな影響を及ぼすとされる。2021年、大会実行委員会の13人が除去作業にチャレンジした。

長野県がまとめた同年の実績だと、諏訪湖創生ビジョン推進会議のほか、湖周の自治体や諏訪建設事務所、諏訪湖漁業協同組合、市民団体など184人が作業に従事した。最大繁茂面積は167ha(水産試験場諏訪支場調査)に及び、その中で646.8tを除去。乾燥ヒシ1g中の含有量から換算して窒素は2.07t、リンは0.23tの削減量となった。

このほか、諏訪湖清掃活動にも参加した。「やっぱり地道な活動から進めていくことが大事だと思います」

諏訪湖の水で地ビール開発 展開にも期待集まる

諏訪地方は従来から工業集積地として知られ、精密業を中心に大小さまざまな企業が存在する。「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあるように、企業人のアイデアを結集させたプロダクトが、トライアスロン大会を通じて誕生した。

諏訪湖の水と八ヶ岳のホップで醸造した、この地方ならではのクラフトビールだ。

八ヶ岳山麓の茅野市にある「キッツマイクロフィルター」。半導体・液晶、化学・薬品、医療・医薬品など、用途別の各種フィルター製造を専門とする。実行委員会のメンバーがある会合で、「マイクロフィルターを通せば諏訪湖は全部きれいになるだろ!」とぶち上げた。後日に検討して同社を訪ねたものの、億単位の予算が必要となるため断念。しかし、ただでは転ばない。せっかくだからマイクロフィルターを使って、大会当日に何かできないだろうか――。議論をしていると、同社の担当者が言った。

「うちのフィルターを通したら、諏訪湖の水は飲み水になりますよ」

その言葉を聞いた瞬間、一人のメンバーが手を挙げた。「8peaks BREWING」(エイトピークス・ブルーイング)のブランド名でクラフトビールを製造・販売する齋藤由馬だ。

「なら、その飲み水を使ってビールを作ってもいいですか」

ホップは八ヶ岳産を使用。そもそもこのトライアスロンは諏訪地方一円を舞台とする大会で、名称の「エイトピークス」は八ヶ岳を意味する。こうして、大会名とコンセプトに相応しいクラフトビールが生まれた。

権利の問題により販売はできないため、今回は選手とスタッフに配布した。特筆すべきは、水を採取した時期と場所などによって仕上がりがガラリと異なる点。小島事務局長は「1回目はパイナップルみたいな風味で飲みやすかったんですが、2回目はカシスのような色になりました。びっくりしました」と笑う。

今後の展開にも期待が膨らむ。「例えば限定で1万本を製造して、1本あたり100円を諏訪湖浄化に回すと仮定します。トータルで100万円。それを諏訪湖創生ビジョンに寄付して、皆さんの関心が集まったり活動がさらに活性化したりすれば理想的。実現に向けてプランを組んでいるところです」と明かす。

三位一体となって 全員でゴールを目指す営み

湖周だけでなく、八ヶ岳方面での活動も本格化させた。八ヶ岳の麓に広がる里山は、諏訪湖の水を育む地でもある。そこで10月、富士見まちづくりラボとの共催で、子どもたちを対象とした「里山・薬草 お宝発見ワークショップ」を実施。自然料理アカデミーの石川明子代表らを講師に迎え、自生するオトギリソウを採取してのかゆみ止め薬作りに挑戦した。

国内で初めてGPSデバイスを運用したトライアスロンの公式大会。その実現を通し、運営面だけにとどまらないさまざまなコラボレーションが生まれた。共同開発したM-Tracerもその産物の一つ。多くの人が関わることによって新たな人間関係も生まれた。

「次もやってほしい、という声が圧倒的です。間違いなく、地元にトライアスロンのファンは相当できると思います。続けていくことを約束しているので、そのためには解決しなければいけない課題も多く見つかりました。勢いだけでは続きません」

トライアスロン。

スイム、バイク、ランの3種目を連続して行うタフな競技で、3を意味する「トライ」と競技の「アスロン」をつなげたラテン語が語源。そして「3」は、象徴的な数字でもある。

競技する人、支える人、協力する人。

諏訪湖と八ヶ岳、それをつなぐ人々。

三位一体だ。

トライアスロンは順位を決める競技である一方、「ゴールした全員が勝者」という風土もある。大会開催を通じて次世代に豊かな自然をつなぐ、スワコエイトピークス。全員で称え合う未来を目指しながら、三位一体の歩みを進めていく。